Диагностика адаптации первоклассников к школе: методики проведения. Комплект диагностических материалов, определяющих готовность детей к обучению в школе

в свете Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Психологические основы стандартизации дошкольного образования

В последнее время в образовательной среде очень много говорят о ФГОС, но не всем родителям понятна эта аббревиатура. Что же такое ФГОС? ФГОС - это Федеральный государственный образовательный стандарт.

Предметом регулирования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) являются отношения в сфере образования между их участниками, возникающие при реализации организацией основной образовательной программы дошкольного образования.

Стандарт разработан на основе Конвенции ООН о правах ребёнка, Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и обеспечивает возможность учёта региональных, национальных, этнокультурных и других особенностей народов Российской Федерации при разработке и реализации Программы Организацией.

Стандарт отражает согласованные социально-культурные, общественно-государственные ожидания относительно уровня дошкольного образования, которые, в свою очередь, являются ориентирами для учредителей дошкольных организаций, специалистов системы образования, семей воспитанников и широкой общественности.

ФГОС ДО рассматривает:

Требования к структуре основной образовательной программы ДО,

Требования к условиям реализации основной образовательной программы ДО,

Требования к результатам освоения основной образовательной программы ДО.

Нам с вами в первую очередь важны результаты освоения основной образовательной программы ДО, которые мы рассмотрим чуть позже.

А сейчас я вам расскажу о понятиях, которые лежат в основе модернизации ДО и, соответственно, ФГОС.

В основу стандартов ДО заложены «вечные» и неизменные законы психического и личностного развития детей дошкольного возраста и культурно-историческая концепция Л.С.Выготского.

Психологической основой системы дошкольного образования является:

1. Целостное представление о ребенке дошкольного возраста. Поэтому формируя определенный навык или умение, очень важно ориентироваться на целостное представление о ребенке и учитывать психологические закономерности развития в конкретном возрастном периоде.

2. Представление о целостной жизнедеятельности ребенка. Ребенок учится не только на занятиях в детском саду, но и в свободных видах деятельности, развлекательных мероприятиях. Дошкольное образование не должно ограничиваться только семьей или детским садом. Важно взаимодействие, сотрудничество семьи и образовательного учреждения, учет всех аспектов жизнедеятельности ребенка.

3. Представления об индивидуальных траекториях развития и особенностях поведения дошкольников. То, что хорошо для одного ребенка, не подходит для другого.

С точки зрения личностного развития ребенка особую значимость представляет общение. Ребенок дошкольного возраста должен учиться взаимодействовать со взрослыми и детьми, должен научиться общаться, освоив разные роли в процессе общения, приобрести опыт совместной деятельности. Все это строится на индивидуальной деятельности ребенка, которая предшествует коллективным видам деятельности. Индивидуальная деятельность обеспечивает необходимые условия для адекватного возрасту функционирования нервной системы ребенка, позволяет ему расслабляться, отдыхать от сверстников, анализировать и планировать собственную деятельность. На определенном этапе развития индивидуальная деятельность переходит в совместную деятельность детей и их общение. Именно общение обеспечивает ребенку культурное развитие, которое свойственно только человеку. Культурное развитие - это то, чему человек учится, чтобы управлять собственными психическими процессами, своим поведением. Культурный человек - это человек, который умеет управлять самим собой, собственной деятельностью. Основной результат образования - это развитие, а не знания, умения и навыки.

Итак, ребенок должен научиться управлять своими эмоциями. Можно сказать, что это является целевой направленностью образовательных стандартов ДО. Рассмотрим 3 условия, достижения этой цели:

Первое условие: развивающее образование детей дошкольного возраста не может быть построено без участия семьи. Родители не просто отдают ребенка в детский сад, они сами должны стать активными участниками жизни в дошкольном учреждении. Это позволяет создать единую образовательную среду и социальную ситуацию развития, необходимые ребенку. Родители смогут взглянуть на ребенка со стороны, найти адекватное для ребенка содержание и формы развития, лучше понять своего малыша, правильно общаться и взаимодействовать с ним.

Второе условие касается особенностей обучения детей дошкольного возраста. Л.С. Выготский выделял два вида обучения: спонтанный, когда человек учится по собственной программе, и реактивный, когда он способен учиться по программе другого. Дошкольник учится спонтанно. Он учится тому, что считает нужными и интересным. Если обучение строится по собственной программе ребенка, то тогда ребенок развивается в процессе данного обучения. Взрослый должен придумывать такие ситуации, в которых у дошкольника возникает мотив обучения. Тогда с внешней стороны мы имеем картину реактивного обучения, идущего от взрослого, а с психологической стороны это будет спонтанное обучение, так как оно отражает интересы ребенка. Главная задача взрослого - сформировать у малыша мотивы обучения.

Третье условие касается становления и развития детской игры, которая является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. Без игры нельзя построить систему значимого для ребенка обучения. Игра создает условия для формирования и развития психики и личности ребенка.

Современным детям очень недостает эмоций. У них преобладает однообразная жизнедеятельность, которую они часто выполняют без эмоций, почти автоматически. Чтобы малыш развивался, надо жить вместе с ними эмоционально-насыщенной жизнью, которая является важным фактором развития эмоционально-личностной сферы детей. Знакомясь с разнообразными чувствами, ребенок овладевает и своими эмоциями, учится ими управлять.

Игра обеспечивает развитие волевых качеств личности ребенка. Участие в игре предполагает реализацию произвольного поведения. Ребенок сам решает, играть ему или не играть, реализовывать свои личные желания и интересы или подчинять их правилам игры.

Организуя жизнедеятельность ребенка дошкольного возраста, необходимо целенаправленно создавать условия и ситуации, в которых ребенок мог бы проявить волевое усилие. Работая над развитием воли, надо заниматься как раз тем, что не получается, что трудно, при этом надо помогать ребенку осмысливать свои волевые усилия.

Еще одна психологическая закономерность, значимая для развития дошкольного образования, касается центрального новообразования дошкольного возраста - воображения.Оно возникает и развивается в игре. Есть и другой вид воображения, а именно не смысловое, как в игре, где все может быть всем, а воображение объективное и предметное, которое развивается и реализуется в продуктивных видах деятельности.

Целевые ориентиры ДО

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы ДО представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования.

Целевые ориентиры ДО - это социальные и психологические характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Дошкольное детство имеет свою специфику. Это гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. Дошкольное образование тоже имеет свои системные особенности. Это необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат. Все эти условия делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития воспитанников и видов Организации, реализующей Программу.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Настоящие требования являются ориентирами для:

● учредителей Организаций для построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства РФ;

● педагогов и администрации Организаций для решения задач:

Формирования Программы;

Анализа своей профессиональной деятельности;

Взаимодействия с семьями воспитанников;

● исследователей при формировании исследовательских программ для изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;

● родителей (законных представителей) детей от 2 месяцев до 8 лет для их информированности относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства РФ;

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся характеристики развития ребенка на этапах начала дошкольного возраста и завершения дошкольного возраста.

Рассмотрим целевые ориентиры к завершению дошкольного образования (к 7-8 годам). Это следующие социальные и психологические характеристики личности ребёнка:

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим , обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других , сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре . Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам , различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами.

● ребенок хорошо владеет устной речью , может выражать свои мысли, желания, чувства; использует речь для построения речевого высказывания в ситуациях общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности ;

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями ; может контролировать свои движения и управлять ими , обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности , преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело ; ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать . Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. Ребёнок способен к принятию собственных решений , опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности.

Все вышеперечисленные характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального образования, успешной адаптации к условиям жизни в школе и требованиям учебного процесса. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

Преемственность дошкольного и начального общего образования

Целевые ориентиры дошкольного образования выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

Преемственность предусматривает, с одной стороны, передачу детей в школу с таким уровнем общего развития и воспитанности, который отвечает требованиям школьного обучения, с другой - опору школы на знания, умения, качества, которые приобретены дошкольниками, и активное использование их для дальнейшего всестороннего развития учащихся.

Преемственность рассматривается как двусторонний процесс, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется самоценность дошкольного детства и формируются фундаментальные личностные качества ребенка, которые служат основой успешного школьного обучения. А школа опирается на достижения ребенка-дошкольника и организует свою педагогическую практику, развивая накопленный им потенциал.

Психологическая готовность к школе

Большинство учителей начальных классов придерживаются мнения, что научить ребенка всему, что требуется в первом классе, не составляет труда, если у него сформирована психологическая и физическая готовность к обучению, и наоборот, если такая готовность отсутствует, то даже умение читать мало способствует успешности обучения.

Выделяют три наиболее значимые характеристики психологической готовности ребенка к школе:

Мотивационная готовность (желание учиться);

Эмоционально-волевая и личностная готовность (способность управлять своим поведением);

Интеллектуальная готовность (способность управлять своими интеллектуальными процессами).

Мотивационная готовность подразумевает:

- Развитие познавательной мотивации, непосредственно связанной с учебой;

- Потребность в интеллектуальной активности и в овладении новыми умениями, навыками и знаниями;

- Развитие социальной мотивации: потребности в общении со взрослыми людьми и сверстниками на новом уровне;

- Способность адекватно оценивать себя.

Эмоционально-волевая готовность предполагает наличие:

- Умения детей сознательно подчинять свои действия правилу, обобщению, определяющему способ действия;

- Умения ориентироваться на заданную систему требований;

- Умения внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, предлагаемые в устной форме;

- Умения самостоятельно выполнять требуемые задания по зрительно воспринимаемому образцу.

Интеллектуальная готовность включает в себя:

- Умение обобщать и дифференцировать в соответствующих категориях предметы и явления окружающего мира;

- Следующий уровень интеллектуальных процессов:

Умение выделять существенное в явлениях окружающей действительности;

Умение сравнивать, выделять сходное и отличное;

Умение рассуждать, находить причины явлений, делать выводы;

- Обучаемость:

Усвоение нового правила работы;

Перенос усвоенного правила выполнения задания на аналогичное;

Уровень развития обобщения (например, роза - цветок низкий уровень , роза - цветок -растение - живая природа высокий уровень ).

- Сумму усвоенных знаний;

- Речевое развитие:

Усвоение морфологической системы родного языка, ориентировка на смысл слова;

Развитие фонематического слуха (умение производить звуковой анализ слов);

Осознание словесного состава речи.

Важна общая личностная готовность ребенка к школе, востребованная в начальной школе, а не специальная, связанная с областями знаний. Важную роль следует отводить ведущей деятельности дошкольника - игровой. Игровая мотивация побуждает ребенка подчиняться правилам, учитывать позицию партнера, слушать его, формулировать свои мысли так, чтобы они были понятны другим, искать недостающую информацию, овладевать новыми умениями, приобретать адекватную самооценку.

В практике учителя чаще всего называют следующие проблемы детей

6 - 8 лет:

- Недостаточное речевое развитие, в том числе развитие речевой памяти.

- Неполные зрительно-пространственные представления.

- Недостаточное развитие мелкой моторики рук.

- Недостаточное развитие внимания.

- Недостаточное развитие произвольности поведения.

- Нарушение формирования учебной мотивации.

- Проблемы эмоционально-личностного развития (страхи, агрессия).

- Проблемы поведения (гиперактивное, демонстративное).

- Высокая утомляемость.

Наиболее успешными в школе оказываются дети со следующими характеристиками личностной сферы: жизнерадостные, активные, любознательные, способные фантазировать, сочувствовать, сопереживать, действовать сообща.

Все способности ребенка тесно переплетены между собой. Важно совместными усилиями (педагоги - психологи - родители) найти основную причину, которая вызывает или может вызвать у ребенка трудности и выработать вместе с семьей конкретные пути решения проблемы.

Особое внимание при определении готовности к школьному обучению уделяется факторам риска школьной дезадаптации, важнейшими из которых являются:

- Педагогическая запущенность,

- Отставание в психическом развитии,

- Наличие легких органических поражений мозга (так называемая «минимальная мозговая дисфункция»),

- Признаки гипер- и гипоактивности,

- Нарушения эмоциональной сферы (тревожность, агрессивность и т.д.),

- Астенизация, сниженная работоспособность,

- Нарушение детско-родительских отношений (один из важнейших факторов).

Итак, уважаемые родители, к концу дошкольного возраста должны быть развиты физические, интеллектуальные и личностные качества личности ребенка.

Физические качества - качества, характеризующие физическое развитие (сила, выносливость, гибкость, ловкость), а также антропо- и физиометрические показатели.

Интеллектуальные качества - это качества, характеризующие развитие интеллектуальной сферы (формирование высших психических функций, накопление социального опыта).

Личностные качества - это качества, характеризующие развитие личностной сферы (мотивация, воля, эмоции, самооценка), в том числе морально-нравственное развитие.

Данная разбивка качеств условна, поскольку качество задается как системное образование. Для возникновения каждого требуется системное развитие ребенка: физическое (включающее созревание нервной системы) и психическое (личностное и интеллектуальное).

Развитие выпускника детского сада в физическом, интеллектуальном и личностном плане будет способствовать самостоятельному решению ребенком жизненных задач, адекватных его возрасту.

- Дарите детям ежедневное доброжелательное, интересное, эмоционально-значимое общение.

- Уделяйте большое внимание основному виду детской деятельности - игре.

- Не забывайте про исследовательскую, экспериментальную, познавательную, двигательную, художественно-эстетическую, речевую, коммуникативную деятельность детей.

- Ограничьте до минимума игру детей на компьютере и просмотр мультфильмов. Мультфильмы должны быть понятными, нравственно-полезными и психологически-безопасными.

- Больше гуляйте с детьми, наблюдайте, изучайте окружающий мир.

- Способствуйте общению ребенка со сверстниками.

- Помните, что жизнь вашего ребенка во многом зависит от вас.

Удачи вам, уважаемые родители!

Список использованной литературы:

- Кравцова Е., Кравцов Г. Психологические основы стандартов дошкольного образования // Дошкольное воспитание. - 2013. - № 6.

- Преемственные связи ДОУ, школы и родителей будущих первоклассников: Методическое пособие / Е.П. Арнаутова, Г.Г Зубова, Л.А. Ермакова, Е.А. Кулакова; Под ред. Е.П. Арнаутовой. - М.: ТЦ Сфера, 2006. - 128 с. - (Приложение к журналу «Управление ДОУ»).

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Проект // Дошкольное воспитание. - 2013. - № 9.

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Проект

Поступление ребенка в школу ведет к смене его социальной роли и ведущего типа деятельности. От того, насколько быстро и полноценно ребенок интегрируется в образовательный процесс, зависит его социальный и интеллектуальный статус в дальнейшем. Поэтому данный процесс нельзя оставлять вне пристального внимания педагогов, психолога и родителей. Существуют различные методики диагностики адаптации первоклассников к школе, позволяющих определить успешность прохождения этого процесса. Рассмотрим подробнее.

Суть процесса адаптации первоклассников

Школа ставит перед ребенком большое количество новых задач, которые требуют мобилизации его физических и интеллектуальных сил. Первокласснику необходимо привыкнуть к новым условиям, возникшим в его жизни, подстроиться под них. Речь идет об — самом напряженном периоде в первый год обучения. Она происходит на социальном, физиологическом и психологическом уровне.

Период адаптации у каждого ребенка происходит индивидуально. Его сроки могут колебаться от трех недель до полугода. Важно следить за динамикой процесса адаптации, выявлять причины намечающейся дезадаптации и проводить необходимую коррекцию выявленных отклонений в ходе «подстраивания» первоклассника к школьной жизни.

|

Факторы социальной адаптации |

Факторы физиологической адаптации |

Факторы психологической адаптации |

|

|

|

Основные вопросы проведения диагностики

Диагностика адаптации первоклассников подразумевает проведение глубокого индивидуального обследования. Она направлена на получение информации о качественных показателях основных необходимых изменений, которые должны произойти во всех сферах жизни и деятельности ребенка.

Главная цель диагностики заключается в определении детей, которые испытывают трудности в адаптации и нуждаются в профессиональной помощи. По результатам проведенного исследования должны быть определены индивидуальные траектории развития школьников и разработаны .

Проведение диагностики инициируется школьной администрацией, чтобы получить общую информацию об уровне адаптации всех первоклассников. Такой вид деятельности обязательно фиксируется в плане работы школы на учебный год. Непосредственно проведением исследований и обработкой данных занимается школьный психолог в тесном сотрудничестве с классным руководителем первоклассников.

Диагностика проводится в несколько этапов.

- Наблюдение — идет в течение первого месяца обучения для обнаружения особенностей в поведении ребенка на уроках и переменах.

- Обследование — проводится с 15 по 30 сентября. Направлено на установление:

- уровня умственного развития первоклассников, выявление детей, у которых есть отставания от возрастной нормы;

- степени сформированности мотивов к учению, выделение ведущего мотива;

- стабильности эмоционального состояния школьника, наличия отрицательных или положительных эмоций, которые переживает ребенок в разных учебных ситуациях;

- уровня школьной тревожности, анализ факторов, которые вызывают у первоклассника дискомфорт, напряжение, страх.

- Составление индивидуальных заключений — после проведения обследования делается итоговая обработка полученных данных, на основе которых:

- определяются дети, попадающие в группу риска;

- вырабатываются рекомендации для учителя и родителей.

Основой составления такого заключения должна быть сводная таблица с результатами диагностики. Она может иметь такой вид.

- Ознакомление участников учебного процесса с результатами диагностики адаптации первоклассников — итоговые заключения обсуждаются во время проведения:

- малого педсовета или консилиума (чаще всего их проводят во время осенних каникул);

- индивидуальных консультаций;

- Составление индивидуальных программ работы с детьми, имеющими признаки дезадаптации — происходит в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. Эта работа должна быть закончена к концу первой четверти. В программу необходимо включить:

- групповые занятия;

- индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение;

- индивидуальные формы работы, направленные на решение конкретных проблем.

- Реализация индивидуальных программ — занимает 1 - 4 месяца.

- Повторная диагностика — должна быть проведена в конце учебного года (апрель — май) для получения итоговых данных.

- Заключительный этап — необходим для сопоставления стартовых и окончательных показателей. На этом этапе анализируется динамика развития ребенка и устанавливается эффективность реализации выработанных рекомендаций и .

На основе предложенной информации психолог должен составить план проведения диагностики уровня адаптации первоклассников, конкретизируя указанные направления деятельности. Он может иметь такую форму:

Для получения полной и достоверной информации о каждом ребенке в процессе диагностики необходимо также проводить:

- опрос родителей;

- интервьюирование учителей;

- изучение медицинских карт детей.

Основным направлением диагностической деятельности является проведение анкетирования и тестирования первоклассников с использованием различных методик. Она может проводиться как в индивидуальной, так и в групповой форме. Обычно на обследование одного ребенка затрачивается 15 - 20 минут.

Основные методики проведения диагностики адаптации первоклассников

Для проведения диагностики адаптации первоклассников психолог отбирает наиболее эффективные методики, которые отвечают таким критериям:

- направлены на изучение всех ключевых параметров адаптации;

- не только выявляют признаки дезадаптации, но и позволяют выявить факторы, влияющие на появление проблем в адаптации;

- не требуют значительных организационных, временных и материальных затрат для их проведения.

Наблюдение

Наиболее распространенный метод диагностики — наблюдение. Чаще всего используется выборочное наблюдение. В процессе его проведения фиксируются только те особенности поведения ребенка, которые выделяют его из общей массы первоклассников. Наблюдение проводится одновременно за всеми детьми в классе. Основные требования к организации наблюдения:

- наличие схемы наблюдения;

- систематичность;

- объективность.

Наблюдение также должно включать:

- анализ успеваемости ребенка;

- просмотр тетрадей;

- прослушивание устных ответов;

- анализ сложившихся межличностных отношений.

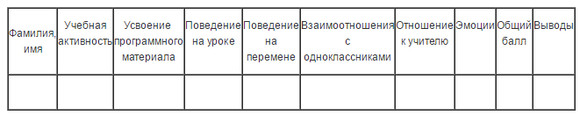

В результате наблюдений происходит оценивание (по 5-балльной шкале) основных семи компонентов:

- учебной активности;

- усвоения программных материалов;

- поведения на уроках;

- поведения на переменах;

- взаимоотношения с одноклассниками;

- отношения к учителю;

- эмоций.

Соответствующие баллы и выводы необходимо внести в карту школьной адаптации.

Суммарное количество баллов можно интерпретировать следующим образом:

- 35 - 28 — высокий уровень адаптации;

- 27 - 21 — средний;

- 20 и меньше — низкий.

Для проведения наблюдений в период адаптации можно использовать карту Стотта , которая предусматривает изучение асоциальности, инфантильности, подчиняемости, активности и неуверенности.

Фактор Асоциальность, Инфантильность, Подчиняемость, Активность, Неувеременность — см. .

При этой методике общий балл не выводится, а оценивается каждый критерий отдельно. После этого определяются группы детей, имеющие наиболее высокие (выше 65%) показатели по каждому фактору.

Тест «Домики»

Еще одним методом диагностики адаптации первоклассников к школе является тест «Домики». Его проводят с целью определения:

- ценностных ориентаций;

- социальных эмоций;

- личностных отношений.

Этот тест представляет собой цвето-ассоциативное исследование. Автором теста является О.А. Орехова. Для его проведения необходимо подготовить:

- опросный лист;

- 8 карандашей (черный, серый, коричневый, фиолетовый, синий, зеленый, желтый, красный).

Карандаши не должны внешне отличаться друг от друга.

Для исследования нужно пригласить группу детей (10-15 человек), и рассадить их отдельно друг от друга. Обязательно следует исключить нахождение учителя в классе во время проведения диагностики. Дети должны выполнить три задания.

Задание 1.

Предлагается картинка домика, к которому ведет дорожка из 8 прямоугольников. Первоклассникам предлагается по порядку разукрасить их, при этом каждый цвет можно использовать только один раз. Сначала нужно выбрать наиболее понравившийся цвет и разукрасить первый прямоугольник. Далее берется тот цвет, который больше нравится среди оставшихся. Последний прямоугольник будет разукрашен самым некрасивым, по мнению ребенка, цветом.

Задание 2.

Дети будут разукрашивать картинку, на которой изображена улица с несколькими домиками. Психолог должен объяснить, что в этих домиках живут различные чувства и детям нужно для каждого из них подобрать тот цвет, ассоциация с которым возникает при назывании таких слов: счастье, горе, справедливость, обида, дружба, ссора, доброта, злоба, скука, восхищение.

В этом задании один и тот же цвет можно использовать несколько раз. Если школьники не понимают значение какого-либо из названных слов, то психолог его разъясняет.

Задание 3.

Картинка используется такая же, как и в предыдущем задании. Теперь дети должны разукрасить домики в такой цвет, который символизирует их жителей. В первом домике живет душа ребенка. Обитатели 2-9 домиков отвечают за его настроение в таких ситуациях:

- когда идет в школу;

- на уроке чтения;

- на уроке письма;

- на уроке математики;

- когда общается с учителем;

- когда общается с одноклассниками;

- когда находится дома;

- когда делает уроки.

В десятый домик ребенок должен сам поселить любого «цветного» жильца, который будет означать его особое состояние в важной для него лично ситуации. После выполнения этого задания каждый первоклассник должен рассказать психологу, что именно означает для него этот десятый домик (лучше это делать так, чтобы не услышали остальные дети), и он делает соответствующую пометку на опросном листе.

При подведении итогов этой диагностики адаптации первоклассников психолог должен ориентироваться на такую нумерацию цветов: 1 — синий, 2 — зеленый, 3 — красный, 4 — желтый, 5 — фиолетовый, 6 — коричневый, 7 — черный, 0 — серый.

Чтобы не заниматься самостоятельно такими сложными подсчетами, можно попробовать найти в интернете специальную программку, предназначенную для обработки результатов этого теста.

Анкета «Уровня школьной мотивации»

Для определения уровня адаптации первоклассников к школе можно использовать также диагностику мотивационной сферы ребенка по методике Н.Г. Лускановой . Она проводится в виде краткой анкеты, вопросы которой зачитываются вслух, а дети должны выбрать подходящий вариант ответа.

При обработке результатов все ответы нужно занести в таблицу, которая содержит специальный ключ для определения количества полученных баллов.

Результаты подсчета нужно интерпретировать следующим образом.

Такая методика позволяет не только выявить уровень адаптации школьников, но и выявить причины, приводящие к снижению мотивации ребенка к посещению школы.

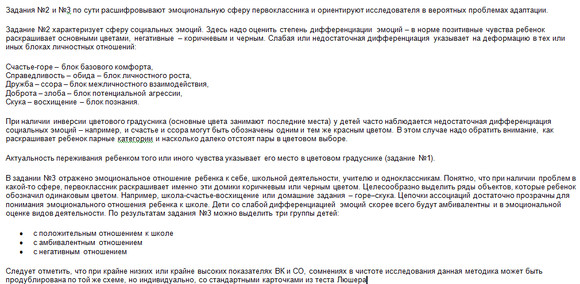

Методика «Лесенка»

Для определения уровня самооценки ребенка при диагностике адаптации первоклассников к школе рекомендуется использовать методику «Лесенка». Для ее проведения необходимо подготовить рисунок лестницы с пронумерованными ступеньками.

Ребенку предлагается ознакомиться с такой расстановкой школьников на ступеньках:

- на 1 — самые хорошие ребята;

- на 2 и 3 — хорошие;

- на 4 — ни хорошие, ни плохие;

- на 5 и 6 — плохие;

- на 7 — самые плохие.

Первоклассник должен обозначить ступеньку, на которой, по его мнению, должен находиться он сам. Можно нарисовать на этой ступеньке кружочек или поставить другую пометку. Не нужно при проведении теста акцентировать внимание на нумерации ступенек. Желательно, чтобы такая же лесенка была нарисована на доске, и психолог просто показывал бы на каждую ступеньку и объяснял ее значение, а дети просто соотносили бы ее со своим изображением.

Результаты оцениваются следующим образом:

- 1 — завышенная самооценка;

- 2 и 3 — адекватная;

- 4 — ;

- 5 и 6 — плохая;

- 7 — резко заниженная.

Такую методику можно заменить аналогичным тестом «Кружки» .

Также для определения уровня самооценки первоклассника можно воспользоваться способом исследования адаптации методом Люшера , который проводится при помощи специальных бланков.

Тест на тревожность

Для определения уровня тревожности у первоклассника предлагается провести опрос учителя и родителей, .

Также для определения эмоциональных проблем ребенка можно провести тест «Диаграмма «Хорошее — плохое».

Есть еще одна похожая по своему направлению Проективная методика диагностики школьной тревожности (А.М. Прихожан).

Другие методики

Существует большое количество и других методик.

- Анкетирование родителей.

- Тесты на изучение уровня умственного развития первоклассников.

- Методика Т.А. Нежновой «Беседы о школе».

- Методика «Определение мотивов учения».

- Методика «Составление рассказа по картинке».

- Рисуночная методика «Что мне нравится в школе».

- Тест Тулуз-Пьерона.

- Методика определения готовности к обучению в школе Н.И. Гуткиной «Домики».

- Методика «Градусник».

- Методика «Краски».

- Методика «Солнце, тучка, дождик».

Для проведения полноценной диагностики уровня адаптации первоклассника не нужно использовать весь спектр имеющихся методик. Достаточно выбрать 4-6 различных методов и тестов, которые больше подойдут к условиям класса и стилю профессиональной деятельности психолога.

Иногда допускается применение двух похожих методик для уточнения полученных результатов. При повторной диагностике рекомендуется использовать те же методики, которые были использованы для первичного обследования.

В завершение хочется подчеркнуть следующие моменты. Индивидуальные результаты диагностики не должны находиться в публичном доступе. Они используются психологом и учителям только для осуществления коррекционной работы.

Неправильно сравнивать данные диагностики разных детей для осуществления экспертной оценки. Важно помнить, что динамика развития ребенка устанавливается только на основе его индивидуальных показателей в начале и на завершающем этапе диагностических исследований.

Также стоит иметь в виду, что приведенные способы интерпретации полученных результатов диагностики ориентированы на усредненные общепринятые нормы в поведении и учебных достижениях первоклассников. Поэтому необходимо осуществлять коррекцию полученных данных в соответствии с индивидуальными особенностями учебных умений, характера и темперамента ребенка. Принимая во внимание данный факт, следует проводить всестороннее обследование с учетом мнения родителей и экспертной оценки учителя.

Педагогическая диагностика готовности к школе

Типовые и диагностические задачи

Методика проведения педагогической диагностики и комплект диагностических материалов, определяющих готовность детей к обучению в школе.

Педагогическая диагностика готовности к школе заключается в проверке сформированности предпосылок к овладению грамотой и математикой. При этом не нужно выяснять умения читать, писать, считать, т. е. проверять те предметные знания и умения, обучение которым предусмотрено в 1 классе . Предлагаемые для определения готовности детей к школе задания максимально учитывают особенности и возможности 6-летних детей, обеспечивают адекватное понимание детьми их содержания, опираются на имеющийся у них реальный опыт, не зависят от уровня навыков чтения и письма.

В ходе педагогической диагностики проверяется:

· состояние пространственного восприятия;

· состояние зрительного восприятия;

· состояние моторики и зрительно-моторных координаций.

· умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она произведена.

· наличие интуитивных дочисловых представлений;

· овладение представлениями, лежащими в основе счета; самим счетом (в пределах 6 ), представлениями об операциях сложения и вычитания;

· умение сравнивать два множества по числу элементов;

· сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и синтезом;

Обязательным условием успешного проведения педагогической диагностики является переход учителя с позиции обучающего на позицию человека, проводящего диагностику. Это неизбежно влечет за собой изменение его деятельности. Если в процессе повседневной работы основная цель - научить, добиться правильного ответа в данный момент, то в процессе проведения диагностики - получить достоверные данные о состоянии готовности ребенка к школе.

Предлагаемая педагогическая диагностика включает в себя два взаимосвязанных этапа. Первый этап - групповое обследование, в ходе которого дети работают на предложенных им листах.

Преимущество группового (фронтального) обследования состоит не только в значительной экономии времени, но и в том, что позволяет понаблюдать за детьми, оказавшимися в непривычной для них обстановке – в новом детском коллективе , в отсутствие родителей. Данные наблюдений и результаты выполнения групповой работы вносятся в бланк обследования, приведенный ниже.

В то же время, данные группового обследования не могут быть абсолютно достоверными, особенно в случае низкого результата (в силу личностных особенностей ребенок может сильно растеряться в новой обстановке, у него может именно в этот день болеть голова, он может быть чем-то расстроен и т. д.).

Второй этап - индивидуальное обследование, проводится только с теми детьми, которые ошиблись при выполнении каких-либо заданий в групповом обследовании. Учитель наблюдает за деятельностью ребёнка, фиксирует на том же листе для обследования уровень оказанной ему помощи, а результаты выполнения сразу же заносит в бланк обследования.

Индивидуальное обследование проводится на следующий день после группового. Родителям и ребенку сообщается о назначенном для этого времени.

Групповая работа включает в себя обследование:

Состояния зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно - моторных координаций (задания N 1)

Уровня пространственных представлений (задания N 2, 4,)

Умения классифицировать предметы, выделять признак, по которому проведена классификация (задание N 6)

Умения сравнить два множества по числу элементов и выполнить задание в точном соответствии с инструкцией (задание N 5)

Умения выбирать и выполнять операции сложения и вычитания и переходить от числа к конечному множеству предметов (задание N 3)

Сформированности предпосылок к успешному овладению звуковым анализом (задания N 7, 8)

При проведении группового обследования следует придерживаться следующих правил:

1. Если работа проводится без ассистента, то число детей в группе не должно превышать 10-12 человек.

2. На каждой парте для одного ребенка должны быть заранее подготовлены необходимые для обследования листы и набор карандашей: красный, синий, зеленый, желтый и простой.

3. Дети приглашаются в класс без родителей. О том, что работа будет проводиться таким образом, необходимо предупредить родителей заранее.

4. Детям предлагается по одному сесть за парты. Если Вам известно, что кто-нибудь из детей плохо видит или слышит, посадите его за первую парту.

5. Работа начинается с краткого объяснения: "Дети, приготовьте листы, карандаши. Я буду вам читать задания по порядку. Будьте внимательны. Слушайте первое задание."

6. Задания читаются достаточно громко, в ровном и спокойном темпе. Можно повторить текст задания, если Вы явно видите, что дети Вас не поняли, но нельзя отклоняться от текста. Никаких слов "от себя" добавлять не нужно.

7. На выполнение каждого задания отводится в среднем не более трех минут. Переходить к чтению следующего задания следует только тогда, когда большинство детей закончили выполнение предыдущего. Если кто-то не успел выполнить задание, предложите этому ребёнку вместе со всеми приступить к следующему. При переходе к чтению следующего задания следует предупредить детей об этом словами: "Закончили работу над этим заданием. Слушайте следующее задание".

Получить полный текст8. Общая продолжительность группового обследования не должна превышать 25 минут.

9. Во время работы важно поддерживать доверительную, доброжелательную атмосферу, не высказывать своего недовольства неправильными действиями детей, не указывать на ошибки, не выносить оценочных суждений, чаще говорить слова: "Очень хорошо!", " Вы молодцы!", "Я вижу, у вас все замечательно получается!".

Индивидуальное обследование включает в себя задания, предлагаемые детям, допустившим ошибки в ходе выполнения группового обследования.

Уточнение умения сравнивать множества по числу элементов - уточнение задания № 5 первого этапа (задание 5-И);

Выявление умения производить классификацию - уточнение задания №6 первого этапа (задание 6-И);

Уточнение уровня развития фонематического слуха и восприятия - уточнение задания № 7 (задания 7-И-1, 7-И-2);

Определение сформированности предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и синтезом - уточнение задания № 8 (задание 8-И);

При проведении индивидуального обследования важно выполнить следующие условия:

1. Индивидуальное обследование необходимо проводить с ребенком так, чтобы его ответы не могли слышать другие дети.

2. Индивидуальное обследование можно проводить как в присутствии родителей, так и без них. Следует спросить самого ребенка, как ему будет спокойнее, если родители подождут за дверью, или пройдут в кабинет вместе с ним. Предложив кому-либо из родителей присутствовать в классе, стоит предупредить о том, что не нужно вмешиваться в беседу, подсказывать, комментировать ответы, делать замечания ребенку.

3. Приглашая ребенка в класс, лучше назвать его по имени, предложить удобно расположиться около своего стола. До начала беседы важно дать возможность ребенку освоиться в новой обстановке, в это время постараться определить состояние ребёнка (тревожность, заторможенность, перевозбужденность и т. д.)

4. Продолжительность индивидуального обследования не должна превышать 15 минут.

Результаты диагностического обследования каждого ребёнка (как его групповой, так и индивидуальной формы) заносятся в бланк обследования класса. На вертикальной оси приводятся фамилии детей и баллы за выполнение каждого задания. На горизонтальной - номера диагностических заданий: 1- уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-моторных координаций, 2- уровень развития пространственных представлений, 3- уровень умения выбрать и выполнить операции сложения и вычитания и перейти от числа к конечному множеству предметов 4 – уровень сформированности интуитивных топологических представлений; 5 - уровень умения сравнивать два множества по числу элементов, 6 – умение провести классификацию, 7- уровень развития фонематического слуха и восприятия, 8- сформированность предпосылок к овладению звуковым анализом и синтезом.

Комплект диагностических методик, определяющих готовность детей к школьному обучению.

I этап - фронтальное обследование

Задание 1.

Цель : Выявить умение передавать форму фигуры (вычерчивать равную или подобную фигуру, соблюдая пропорции между элементами фигуры). Кроме этого, задание позволяет судить о твердости руки ребенка, умении рисовать прямолинейные отрезки, рисовать углы, не округляя их.

Текст задания :"Посмотрите сюда"(указывается рисунок к заданию)."Здесь вы будете выполнять задание. Внутри маленькой рамочки вы видите фигуру. Рассмотрите ее на своих листах. Возьмите карандаш. Нарисуйте похожую фигуру в большой рамочке"(учитель обводит указкой большую рамочку).

Оценка выполнения задания.

3 балла - Изображена подобная или равная фигура, пропорции между элементами фигуры в основном сохранены.

2 балла - Изображена подобная или равная фигура, пропорции слегка изменены, но не все углы прямые, не везде соблюдается параллельность линий. Этот же балл ставится, если: общая форма фигуры схвачена хорошо, но пропорции между элементами фигуры существенно изменены, однако все углы прямые и параллельность соблюдена.

1 балл - Существенно изменены пропорции между элементами фигуры; общая форма фигуры схвачена плохо.

0 баллов - Не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-то замкнутая линия.

В случае, если фигура изображена нетвердой рукой, ставится значок "-" в дополнение к баллу

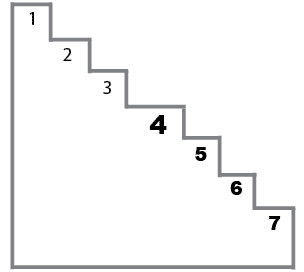

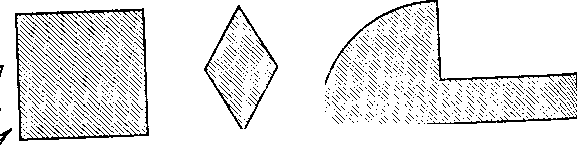

Задание 2.

Цель : Выявление умения ориентироваться на плоскости (влево, вправо, вверх, вниз). Вместе с тем проверяется умение пересчитывать клеточки.

Текст задания : "Задание будете выполнять на клетчатой бумаге"/указывается место для выполнения задания/.

1) Возьмите красный карандаш, отсчитайте от черной клеточки вправо 4 клеточки и пятую закрасьте красным карандашом.

2) Возьмите синий карандаш. От красной клетки отступите вниз через две клеточки и третью закрасьте синим карандашом.

3) Возьмите зеленый карандаш и клеточку, расположенную слева от синей и через одну клеточку от нее, закрасьте зеленым карандашом.

4) Возьмите желтый карандаш. Отсчитайте от зеленой клетки вверх пять клеток и шестую закрасьте желтым карандашом."

Получить полный текстОценка выполнения задания.

1 балл - Выполнен верно только 1 пункт задания (допущены ошибки в направлении, счёте, начале отсчёта).

В случае, если клетки плохо раскрашены, в дополнение к баллу ставится "-".

Задание 3 .

Цель : Выявление умения выбрать и выполнить операцию сложения и вычитания; соответственно правильному пониманию текста задачи, перейти от числа к соответствующему конечному множеству предметов (кружков, квадратов).

Текст задания : "Здесь вы будете выполнять третье задание"(указывается место для выполнения задания № 3)."Посмотрите на свои листки. Послушайте задание."

1."На полянке играют 3 девочки и 2 мальчика. Сколько детей играют на полянке? Нарисуйте столько кружков, сколько детей играют на полянке."(Текст задачи можно повторить).

2."В машине ехало 6 человек. Двое вышли из машины. Рядом с кругами нарисуйте столько квадратов, сколько человек осталось в машине.(Текст задачи можно повторить).

Оценка выполнения задания.

3 балла - Выполнены верно обе задачи.

2 балла - Одна задача выполнена верно, есть попытка решать вторую задачу, но число кружков или квадратов неверное.

1 балл - Выполнена верно только одна задача, попыток выполнить вторую задачу нет.

0 баллов - Есть попытка решить одну задачу, но число кружков или квадратов неверное.

Задание 4.

Цель: выявление интуитивных топологических представлений, понимания терминов "внутри","вне"; выявление способности правильно понимать высказывание, например:"Отметьте точку внутри квадрата, но вне круга".

Текст задания : "Посмотрите на доску"(Учитель чертит на доске треугольник). "Я начертил треугольник" (Отмечает точку внутри треугольника). "Я отметил точку внутри треугольника" (Отмечает точку вне треугольника). "Я отметил точку вне треугольника." "Теперь посмотрите на этот чертеж (указывается чертеж к заданию 4). На своих листках найдите круг, найдите квадрат.”

1) Возьмите синий карандаш и отметьте точку внутри круга, но вне квадрата.

2) Возьмите красный карандаш и отметьте точку внутри квадрата, но вне круга.

3) Возьмите зеленый карандаш и отметьте точку, которая была бы расположена и внутри круга и внутри квадрата.

4) Возьмите простой карандаш и отметьте точку, которая расположена и вне круга и вне квадрата."

Оценка выполнения задания:

3 балла - Все выполнено верно.

2 балла - Выполнено верно 2-3 пункта задания.

1 балл - Выполнен верно только 1 пункт задания.

0 баллов - Задание не выполнено.

Задание 5.

Цель: выявление умения сравнивать множества по числу элементов; выявление способа сравнения двух множеств по числу элементов (вне зависимости от навыка счета).

Текст задания :"Найдите у себя на листках рисунок, на котором изображены круги и треугольники"(указывается рисунок к заданию 5). "Чего больше: кругов или треугольников? Если кругов больше, то нарисуйте рядом еще один круг. Если треугольников больше, то нарисуйте еще один треугольник."

Оценка выполнения задания:

3 балла - Сравнение проведено верно.

0 баллов - Сравнение проведено неверно.

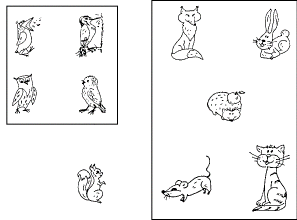

Задание 6.

Цель : выявление умения классифицировать; умения находить признаки, по которым произведена классификация.

Текст задания : "Рассмотрите эти два рисунка"(указываются рисунки к заданию 6). "На одном из этих рисунков нужно нарисовать белочку. Подумайте, на каком рисунке вы бы ее нарисовали. От белочки к этому рисунку проведите карандашом линию."

Оценка выполнения задания:

3 балла - Линия проведена правильно (к зверям).

2 балла – Линия проведена к птицам.

0 баллов - Задание не выполнено.

Задание 7.

Цель : проверить состояние фонематического слуха, фонематического восприятия.

Текст задания : " Посмотрите на расположенные на листе картинки, видите, под ними есть небольшие кружочки. Вам нужно будет самостоятельно назвать каждую картинку. Если в названии картинки есть звук [с] , то нужно зачеркнуть кружок под ней. . Первая картинка " солнце", в слове "солнце" есть звук [с], значит, нужно зачеркнуть кружок. А теперь приступайте к самостоятельному выполнению задания."

Оценка выполнения задания:

3 балла - Правильное выполнение задания

2 балла - Выделен звук только из позиции начала слова. Ошибочного выделения других звуков нет.

1 балл - Наличии ошибок (отсутствует дифференциация звуков [с]- [з]).

0 баллов - Отсутствие дифференциации звуков [с]-[з],[с]- [ц], [с]-[ш] или полное непринятие задания.

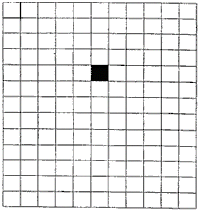

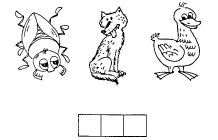

Задание 8.

Цель : выявление степени овладения звуковым анализом на уровне определения количества звуков в слове.

Текст задания : "Вы видите «домик» с тремя окошками и рядом с ним картинки. Каждое окошко – звук в слове. Назовите тихонько все картинки и подумайте, в каком слове три звука. Эту картинку соедините линией с домиком."

Оценка выполнения задания:

3 балла - Правильное выполнение задания.

Получить полный текст2 балла - Наличие ошибок в один звук.

0 баллов - Непринятие задачи, полное отсутствие соответствия количества звуков в слове и количества "окошечек".

II этап - индивидуальное обследование.

Индивидуальное обследование проводится с использованием листа, на котором ребёнок выполнял задания в процессе группового обследования. Ответы ребёнка записываются на этом листе рядом с заданием.

Задание 5-И.

Если ребенок ошибся в выполнении задания № 5 в групповой работе, ему необходимо повторить задание и спросить: “Почему ты думаешь, что кругов (треугольников) больше?»

Если объяснение правильное: «Один круг лишний», «В каждом круге есть треугольник, а в этом – нет», по-видимому, ошибка связана с недостаточным вниманием к формулировке задания, и Вы сразу изменяете оценку, полученную в ходе группового обследования (ставите 2 балла).

В случае неправильного ответа или его отсутствия, необходимо дать ребенку более простое аналогичное задание (5 кругов, 6 треугольников) и спросить “Чего больше?”

Если ребенок выполнил задание и верно дал объяснение, то вместо первоначальной оценки Вы ставите ему 2 балла. Если задание выполнено верно, но не дано объяснение – ставите 1 балл, если задание не выполнено и не объяснено оценка не изменяется.

Задание 6 – И.

Если ребенок ошибся при выполнении задания № 6 во фронтальном обследовании, необходимо выяснить причину ошибки. Это делается с помощью вопроса “Почему ты провел линию от белочки к этому рисунку?” Если ученик говорит: «Я ошибся! Надо было провести линию от белочки к зверям», вы ещё раз спрашиваете: «Почему ты думаешь, что надо провести линию от белочки к зверям?» В случае ответа. «Белка не птица» (или другого ответа, связанного с существенным признаком классификации) изменяете оценку, полученную в ходе группового обследования (ставите 2 балла).

Если объяснение дается с опорой на внешние признаки («Чтобы на каждом рисунке было по 5 предметов», или «Птицы и белки живут на деревьях») вы изменяете оценку, полученную в ходе группового обследования (ставите 1 балл). Если ребенок не может объяснить своих действий, оценка не изменяется - 0 баллов.

Задание 7 – И .

Если в ходе выполнения групповой работы ребенок допустил ошибки в определении картинок, названия которых содержат звук [с], следует дать ему более простые задания. 1) Самостоятельно назвать слово с заданным звуком: «Скажи слово со звуком [с]».

2) Вернуться к заданию № 7 групповой работы и показать картинки, названия которых содержат звук [c]: «Называй каждую картинку. Если в названии есть звук [с], покажи эту картинку».

Если ребенок отобрал только картинки, в названиях которых звук [с] находится в начальной позиции, учитель говорит ему: "Ты верно выбрал эти картинки, но некоторые ты пропустил. Сейчас послушай, я назову картинки еще раз, а ты будешь говорить - есть звук [с] или нет". Учитель должен слегка интонационно выделять звук [с] при произнесении слов.

Если при первой самостоятельной попытке ребенок показал наряду с картинками, названия которых содержат звук [с], картинки, названия которых содержат звук [з] или [ш], нужно сказать ему: "Ты старался, но среди картинок, которые ты выбрал, есть лишние; сейчас я буду называть все отмеченные тобой картинки, а ты будешь говорить - есть звук [с] или нет, можешь после меня повторять слова". При произнесении слов интонационно выделяются звуки [с], [з], [ш].

Если ребёнок самостоятельно выделил звук в начале слова, а из позиции середины и конца слова выделил звук после произнесения учителем этого слова с интонационным выделением заданного звука, то оценка группового обследования меняется, ставится 2 балла.

Если ребёнок выделяет нужный звук с помощью учителя только в начале слова и не различает звуки [ш]-[ж], [ш]-[с] в собственном произношении, а только при восприятии образца учителя, ставится 1 балл. 0 баллов за отсутствие дифференциации звуков [ш]-[ж], [ш]-[с] даже при восприятии образца учителя; за непринятие задания.

Задание 8-И .

Детям, несправившимся в ходе групповой работы с заданием № 8, предлагается дополнительное задание. «В слове “мак” три звука. Посмотри, я скажу слово и покажу, где «живёт» каждый звук.» Учитель медленно произносит слово «мак», ведя указкой по схеме звукового состава слова.

Затем учитель предлагает ребёнку назвать каждую картинку к заданию № 8 (жук, волк, утка) и сказать, какое из слов живёт в этом домике.

Если ребёнок затрудняется с ответом, учитель вместе с ребёнком произносит каждое слово и ведёт указкой по схеме звукового состава слова. Затем спрашивает: «Какое слово живёт в этом домике?».

Если ребенок самостоятельно справляется с заданием, то оценка группового обследования изменяется (ставится 2 балла).

Если ребенок справляется с заданием только с помощью учителя ставится 1 балл, если не справляется с заданием – оценка не изменяется (0 баллов).

Данные педагогической диагностики позволят Вам с первых дней знакомства с ребенком реализовать индивидуальный подход в обучении, определить особенности общения с каждым учеником, наметить содержание коррекционно-развивающей работы , определить тактику и стратегию работы с классом еще до начала систематического обучения.

Бланк обследования

Регион________________ Город (село) __________ Школа_________ класс___

Месяц, год рождения | Пол | Всего | Приме- чания* |

||||||||||

*Если после индивидуального обследования оценка изменена, в графе «примечания» Вы отмечаете, например: «По заданию 4 балл изменён с 0 на 1».

0 " style="border-collapse:collapse;border:none">

№ задания

Одной из главных тенденций последних лет стало обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования, обязательным условием чего является выработка стойкой мотивации к обучению у воспитанников ДОУ и малышей, воспитываемых в семьях. Современные методики диагностики готовности ребенка к школе позволяют оценить способность восприятия дошкольником стандартизованного программного материала по трем показателем:

- интеллектуальный уровень;

- эмоционально-волевая готовность;

- социально-психологическая готовность - личное желание ребенка пополнить ряды школьников.

Диагностика психологической готовности ребенка к школе

Проведение диагностических мероприятий, целью которых является определение готовности дошкольника к переходу на новую ступень обучения, не может быть успешным без понимания ответственным специалистом особенностей психологического развития малышей данной возрастной категории. Понятие «психологической готовности» к школьному обучению сложилось в отечественной педагогике относительно недавно, но разделение данного понятия на три составляющие - интеллектуальную, социальную и эмоциональную готовность - уже стало общепризнанным.

Таблица

Скачать в.docx

|

Компоненты психологической готовности к школьному обучению |

Особенности |

| Личностная готовность | Сформированность личной позиции дошкольника по вопросам школьного обучения оценивается по трем критериям:

|

| Интеллектуальная готовность | Данный показатель предполагает наличие у старшего дошкольника определенного объема знаний и умений, необходимого для понимания программы начальной школы, и базовых умений в сфере учебной деятельности. От выпускников ДОУ требуется:

|

| Социальная готовность | Переход на школьную ступень обучения для многих детей совпадает с кризисом 6-7 лет, вызванным несогласием со своей социальной ролью, желанием получить большую самостоятельность и занять более взрослую позицию. Социальная готовность в первую очередь выражается в появлении желания посещать школу, а также способности налаживать взаимоотношения с одноклассниками, педагогами. |

При тестировании получение достоверных данных возможно только при условии, что диагностика психологической готовности ребенка дошкольного возраста к школе будет проводиться комплексно, сразу по нескольким направлениям. В ходе комплексной оценки психологического состояния дошкольника следует проверить такие способности:

- Умение определять цель предстоящей деятельности.

- Способность к рассуждению, построению логических высказываний.

- Овладение основными операциями логического мышления.

- Выработка адекватного отношения ко всем выполняемым видам учебной деятельности.

Таким образом, может быть выполнена посредством небольшого собеседования, в ходе которого дошкольнику предлагается ответить на ряд простых вопросов:

- Как тебя зовут? (Фамилию можно засчитывать за правильный ответ).

- Как зовут твоих маму и папу?

- Сколько тебе лет?

- Как называется город (населенный пункт), в котором ты живешь?

- Назови свой домашний адрес.

- Каких ты знаешь домашних и диких животных? (Дошкольник должен назвать как минимум двух домашних и диких животных).

- В какое время года на деревьях появляются листья? В какое время года листва опадает?

- В какое время дня ты просыпаешься? Как называется то время дня, когда ты идешь спать?

- Какие столовые приборы ты знаешь? (Следует назвать как минимум три).

- Какими предметами одежды ты пользуешься? (Следует назвать как минимум три).

Беседа является базовой формы диагностики готовности к школьному обучению. В современной педагогической практике более распространено применение сложных тестов, позволяющих выявить показатели по каждому отдельному компоненту психологического состояния, при необходимости - разработать систему коррекционных мер. К наиболее популярным методикам тестирования относятся следующие:

- Определение состояния кратковременной памяти (методика А.Р. Лурия). Дошкольнику зачитывают десять односложных слов, не связанных между собой, и предлагают воспроизвести услышанное.

- Определение объема памяти (методика Джекобсона), основанная на способности к повтору ряда чисел.

- Тест на определение концентрации внимания. Воспитаннику дают заполненный бланк, на котором нарисованы разные геометрические фигуры, и предлагают отметить крестиком названные.

- Методика по определению способностей классифицировать предметы (распределение карточек с картинками по группам - животные, транспорт, овощи, цветы, люди).

- Тест на определение мыслительных способностей . В ходе тестирования перед ребенком выкладывается ряд из 5 картинок. Дошкольнику нужно выбрать, какая картинка является лишней.

- Методика для выявления развития образного мышления (следует собрать простой пазл из 3-5 частей).

- Тестирование на знание цветов (необходимо называть цвета, изображенные на демонстрируемых педагогом карточках).

- Проверка качества звукопроизношения, в ходе которой ребенку необходимо повторить за взрослым слова, содержащие свистящие, шипящие, небные и сонорные звуки.

- Оценка шаблонного повторения движений. Воспитаннику предлагается воспроизвести простые фигуры, узоры, написанные на тетрадном листе в клеточку.

- Методика Керна – Йерасека, направленная на оценку уровня развития тонкой моторики руки.

Педагог-психолог, ответственный за проведение тестирования, может использовать комплекс из нескольких методик и беседы для определения КПГ - коэффициента психологического готовности дошкольника к школе.

Диагностика эмоциональной готовности ребенка к школе

Эмоционально-волевая готовность является одной из базовых предпосылок для успешного освоения программного материала в начальной школе. Эта категория проявляется в умении сосредотачиваться, контролировать свои действия и управлять эмоциями, «играть по правилам» и преодолевать собственное «не могу».

Диагностика эмоционально-волевой готовности ребенка к школе осуществляется посредством проведения простых тестов:

1. Способность копировать сложные образцы (методика Н.И. Гуткиной «Домик»).

Ребенку предлагается на чистом листе бумаги воспроизвести домик в точности, как на образце. В случае неправильного копирования деталей их следует не стирать, а рисовать правильный вариант сверху.

Данная методика иллюстрирует уровень произвольного внимания, тонкой моторики кисти и координации движений.

2. Графический диктант (методика Д. Б. Эльконина).

Перед началом выполнения задания следует вспомнить с ребенком, какая рука левая, а какая - правая. После воспитаннику выдается тетрадный лист в клеточку и карандаш. Малыш должен проводить линии под диктовку взрослого.

Точность воспроизведения узоров, количество клеточек в которых не должно превышать 12-15, позволяет определить способность к ориентации в пространстве и готовности к выполнению рекомендаций взрослого.

3. Определение уровня саморегуляции.

В ходе теста ребенку предлагается писать палочки по образцу в течение нескольких минут, придерживаясь простых правил: писать через клеточку, не выходить за границы поля, соблюдать заданную последовательность (например, I-II- III-I...).

Диагностика социальной готовности ребенка к школе

Наличие мотивации дошкольника к обучению в школе очень важно, поскольку даже при наличии выдающихся интеллектуальных способностей нежелание учиться может привести к очень . Диагностика социальной готовности ребенка к обучению в школе проводится в ходе беседы, подразумевающей формулировку воспитанников полных, четких и емких ответов на следующие вопросы:

- Ты хочешь стать первоклассником?

- Зачем нужно учиться в школе?

- Что делают дети во время уроков?

- Как нужно вести себя на уроках?

- Что такое домашнее задание? Почему его нужно выполнять?

- Когда дети приходят из школы домой, что они делают?

- Когда ты пойдешь в школу, что измениться в твоей жизни?

В ходе беседы педагог-психолог может задавать дополнительные вопросы, чтобы убедиться, что ребенок верно понял содержание. При условии, что дошкольник правильно ответил на половину вопросов, он может считаться полностью готовым к школе.

(Авторы М.И. Кузнецова, Е.Э. Кочурова, под ред. Л.Е. Журовой)Бланк обследования

|

МБОУ «Инжавинская СОШ» Караваинский филиал 2012-2013 уч. год. |

||||||||||||

|

№ п/п |

Фамилия, имя

|

Месяц, год рожде ния

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

Всего |

Примечания |

|

1 | ||||||||||||

|

2 | ||||||||||||

|

3 | ||||||||||||

|

4 | ||||||||||||

|

5 | ||||||||||||

|

6 | ||||||||||||

|

7 | ||||||||||||

|

8 | ||||||||||||

|

9 | ||||||||||||

|

10 | ||||||||||||

|

11 | ||||||||||||

|

12 | ||||||||||||

|

13 | ||||||||||||

|

14 | ||||||||||||

|

15 | ||||||||||||

I этап – фронтальное обследование

Задание 1

Цель. Выявить умение передавать форму фигуры (вычерчивать равную или подобную фигуру, соблюдая пропорции между элементами фигуры). Кроме этого, задание позволяет судить о твердости руки ребенка , умении рисовать прямолинейные отрезки, рисовать углы, не округляя их.

Текст задания. Посмотрите сюда (указывается рисунок к заданию). Здесь вы будете выполнять задание. Внутри маленькой рамочки вы видите фигуру. Рассмотрите ее на своих листах. Возьмите карандаш. Нарисуйте похожую фигуру в большой рамочке (учитель обводит указкой большую рамочку).

Оценка выполнения задания:

3 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции между элементами фигуры в основном сохранены;

2 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции слегка изменены, но не все углы прямые, не везде соблюдается параллельность линий. Этот же балл ставится, если общая форма фигуры схвачена хорошо, но пропорции между элементами фигуры существенно изменены, однако все углы прямые и параллельность соблюдена;

1 балл – существенно изменены пропорции между элементами фигуры; общая форма фигуры схвачена плохо;

0 баллов – не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-то замкнутая линия.

В случае, если фигура изображена нетвердой рукой, ставится значок «–» в дополнение к баллу.

Задание 2

Цель. Выявление умения ориентироваться на плоскости (влево, вправо, вверх, вниз). Вместе с тем проверяется умение пересчитывать клеточки.

Текст задания. Задание будете выполнять на клетчатой бумаге (указывается место для выполнения задания).

1. Возьмите красный карандаш, отсчитайте от черной клеточки вправо четыре клеточки и пятую закрасьте красным карандашом.

2. Возьмите синий карандаш. От красной клетки отступите вниз через две клеточки и третью закрасьте синим карандашом.

3. Возьмите зеленый карандаш и клеточку, расположенную слева от синей и через одну клеточку от нее, закрасьте зеленым карандашом.

4. Возьмите желтый карандаш. Отсчитайте от зеленой клетки вверх пять клеток и шестую закрасьте желтым карандашом.

Оценка выполнения задания:

1 балл – выполнен верно только 1 пункт задания (допущены ошибки в направлении, счете, начале отсчета);

В случае если клетки плохо раскрашены, в дополнение к баллу ставится «–».

Задание 3

Цель. Выявление умения выбрать и выполнить операцию сложения и вычитания; соответственно правильному пониманию текста задачи, перейти от числа к соответствующему конечному множеству предметов (кружков, квадратов).

Текст задания. Здесь вы будете выполнять третье задание (указывается место для выполнения задания).

Посмотрите на свои листки. Послушайте задание.

1. На полянке играют 3 девочки и 2 мальчика. Сколько детей играют на полянке? Нарисуйте столько кружков, сколько детей играют на полянке. (Текст задачи можно повторить.)

2. В машине ехали 6 человек. Двое вышли из машины. Рядом с кругами нарисуйте столько квадратов , сколько человек осталось в машине. (Текст задачи можно повторить.)

Оценка выполнения задания:

3 балла – выполнены верно обе задачи;

2 балла – одна задача выполнена верно, есть попытка решать вторую задачу, но число кружков или квадратов неверное;

1 балл – выполнена верно только одна задача, попыток выполнить вторую задачу нет;

0 баллов – есть попытка решить одну задачу, но число кружков или квадратов неверное.

Задание 4

Цели. Выявление интуитивных топологических представлений, понимания терминов «внутри», «вне»; выявление способности правильно понимать высказывание, например: «Отметьте точку внутри квадрата, но вне круга».

Текст задания. Посмотрите на доску (учитель чертит на доске треугольник). Я начертил треугольник (отмечает точку внутри треугольника). Я отметил точку внутри треугольника (отмечает точку вне треугольника). Я отметил точку вне треугольника. Теперь посмотрите на этот чертеж (указывается чертеж к заданию). На своих листках найдите круг, найдите квадрат.

1. Возьмите синий карандаш и отметьте точку внутри круга, но вне квадрата.

2. Возьмите красный карандаш и отметьте точку внутри квадрата, но вне круга.

3. Возьмите зеленый карандаш и отметьте точку, которая была бы расположена и внутри круга, и внутри квадрата.

4. Возьмите простой карандаш и отметьте точку, которая расположена и вне круга и вне квадрата.

Оценка выполнения задания:

3 балла – все выполнено верно;

2 балла – выполнено верно 2–3 пункта задания;

1 балл – выполнен верно только 1 пункт задания;

0 баллов – задание не выполнено.

Задание 5

Цели. Выявление умения сравнивать множества по числу элементов; выявление способа сравнения двух множеств по числу элементов (вне зависимости от навыка счета).

Текст задания. Найдите у себя на листках рисунок, на котором изображены круги и треугольники (указывается рисунок к заданию). Чего больше: кругов или треугольников? Если кругов больше, то нарисуйте рядом еще один круг. Если треугольников больше, то нарисуйте еще один треугольник.

Оценка выполнения задания:

3 балла – сравнение проведено верно;

0 баллов – сравнение проведено неверно.

Задание 6

Цель. Выявление умения классифицировать, умения находить признаки, по которым произведена классификация.

Текст задания. Рассмотрите эти два рисунка (указываются рисунки к заданию). На одном из этих рисунков нужно нарисовать белочку. Подумайте, на каком рисунке вы бы ее нарисовали. От белочки к этому рисунку проведите карандашом линию.

Оценка выполнения задания:

3 балла – линия проведена правильно (к зверям);

2 балла – линия проведена к птицам;

0 баллов – задание не выполнено.

Задание 7

Цель. Проверить состояние фонематического слуха, фонематического восприятия.

Текст задания. Посмотрите на расположенные на листе картинки, видите, под ними есть небольшие кружочки. Вам нужно будет самостоятельно назвать каждую картинку. Если в названии картинки есть звук [с], то нужно зачеркнуть кружок под ней. Первая картинка «солнце», в слове «солнце» есть звук [с], значит, нужно зачеркнуть кружок. А теперь приступайте к самостоятельному выполнению задания.

Оценка выполнения задания:

2 балла – выделен звук только из позиции начала слова ; ошибочного выделения других звуков нет;

1 балл – наличие ошибок (отсутствует дифференциация звуков [с]-[з]);

0 баллов – отсутствие дифференциации звуков [с]-[з], [с]-[ц], [с]-[ш] или полное непринятие задания.

Задание 8

Цель. Выявление степени овладения звуковым анализом на уровне определения количества звуков в слове.

Текст задания. Вы видите «домик» с тремя окошками и рядом с ним картинки. Каждое окошко – звук в слове. Назовите тихонько все картинки и подумайте, в каком слове три звука. Эту картинку соедините линией с домиком.

Оценка выполнения задания:

3 балла – правильное выполнение задания;

2 балла – наличие ошибок в один звук;

0 баллов – непринятие задачи, полное отсутствие соответствия количества звуков в слове и количества «окошечек».

II этап – индивидуальное обследование

Индивидуальное обследование проводится с использованием листа, на котором ребенок выполнял задания в процессе группового обследования. Ответы ребенка записываются на этом листе рядом с заданием.

Задание 5-

II

Программа обследования должна содержать необходимые и достаточные компоненты для заключения о готовности ребенка к школе.

Отбор этих необходимых и достаточных методов обследования, позволяющих поставить «диагноз подготовленности к школе, – по справедливому замечанию Ю. Сыэрда, – в большой мере зависит от теоретической концепции, которая является исходной при расшифровке сущности подготовленности к школе».

Данная программа состоит из игр и игровых заданий с правилами, позволяющими определить уровень развития аффективно-потребностной (мотивационной), произвольной, интеллектуальной и речевой сфер, по которому судят о психологической готовности ребенка к школьному обучению.

Аффективно-потребностная сфера:

Методика по определению доминирования познавательного или игрового мотива в аффективно-потребностной сфере ребенка

Ребенка приглашают в комнату, где на столиках выставлены обычные, не слишком привлекательные игрушки, и просят в течение минуты рассмотреть их. Затем экспериментатор подзывает его к себе и предлагает послушать сказку. Ребенку читают интересную для его возраста сказку, которую он раньше не слышал. На самом волнующем месте чтение прерывается, и экспериментатор спрашивает испытуемого, что ему в данный момент больше хочется , поиграть с выставленными на столиках игрушками или дослушать сказку до конца.

Дети с выраженным познавательным интересом обычно выбирают сказку. Дети со слабой познавательной потребностью предпочитают поиграть. Но игра их, как правило, носит манипулятивный характер: дети хватаются то за одно, то за другое.

Экспериментальная беседа по выявлению «внутренней позиции школьника», которая понимается как новое отношение ребенка к окружающей среде, возникающее из сплава познавательной потребности и потребности в общении со взрослым на новом уровне. В специальных экспериментальных исследованиях по изучению этого новообразования кризиса 7 лет было установлено, что в игре «в школу» дети, характеризующиеся наличием «внутренней позиции школьника», предпочитают роль ученика, а не учителя и хотят, чтобы все содержание игры сводилось к реальной учебной деятельности (письмо, чтение, решение примеров и т.д.).

В случае несформированности этого образования дети, наоборот, играя «в школу», выбирают роль учителя, а вместо конкретной учебной деятельности – игру «в перемены», разыгрывание прихода в школу и ухода из нее и т.д.

Таким образом, «внутреннюю позицию школьника» можно выявить в игре, но этот путь занимает слишком много времени. Вместе с тем в том же исследовании было показано, что некоторые эксперименты могут быть заменены специальной экспериментальной беседой, дающей аналогичный эксперименту результат. В частности , это относится к экспериментальной игре, позволяющей определить «внутреннюю позицию школьника».

В связи с вышесказанным беседа, направленная на определение «внутренней позиции школьника», включает вопросы, косвенным образом помогающие определить наличие познавательной и учебной мотиваций у ребенка, а также культурный уровень среды, в которой он растет. Последнее имеет существенное значение для развития познавательной потребности, а также личностных особенностей, способствующих или, наоборот, препятствующих успешному обучению в школе.

Произвольная сфера:

Методика «Домик»

Методика представляет собой задание на срисовывание картинки, изображающей домик, отдельные детали которого составлены из элементов прописных букв. Задание помогает обнаружить умение ребенка ориентироваться в своей работе на образец, точно копировать его, выявляет особенности развития произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки.

Методика рассчитана на детей 5,5–10 лет, имеет клинический характер и не предполагает получения нормативных показателей.

По ходу работы ребенка необходимо зафиксировать:

1) какой рукой ребенок рисует (правой или левой);

2) как он работает с образцом : часто ли смотрит на него, проводит ли воздушные линии над рисунком-образцом, повторяющие контуры картинки, сверяет ли сделанное с образцом или, мельком взглянув на него, рисует по памяти;

3) быстро или медленно проводит линии;

4) отвлекается ли во время работы;

5) что говорит и о чем спрашивает во время рисования;

6) сверяет ли испытуемый после окончания работы свой рисунок с образцом.

Когда ребенок сообщает об окончании работы, ему следует предложить проверить, все ли у него верно. Если он увидит неточности в своем рисунке, то может их исправить, но это должно быть зарегистрировано экспериментатором.

Обработка экспериментального материала проводится путем подсчета баллов, начисляемых за ошибки. Ошибками считаются:

а) отсутствие какой-либо детали рисунка;

б) увеличение отдельных деталей рисунка более чем в 2 раза при относительно правильном сохранении размера всего рисунка;

в) неправильно изображенный элемент рисунка;

г) неверное изображение деталей в пространстве рисунка;

д) отклонение прямых линий более чем на 30° от заданного направления;

е) разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены;

ж) залезание линий одна за другую.

При интерпретации результатов эксперимента необходимо учитывать возраст испытуемого. Так, дети 5,5–6 лет из-за недостаточной зрелости мозговых структур, отвечающих за сенсомоторную координацию, редко безукоризненно справляются с заданием. Если же испытуемый 10 лет допускает более 1 ошибки, то это свидетельствует о неблагополучии в развитии одной или нескольких исследуемых методикой психологических сфер.

Методика «Да и нет»